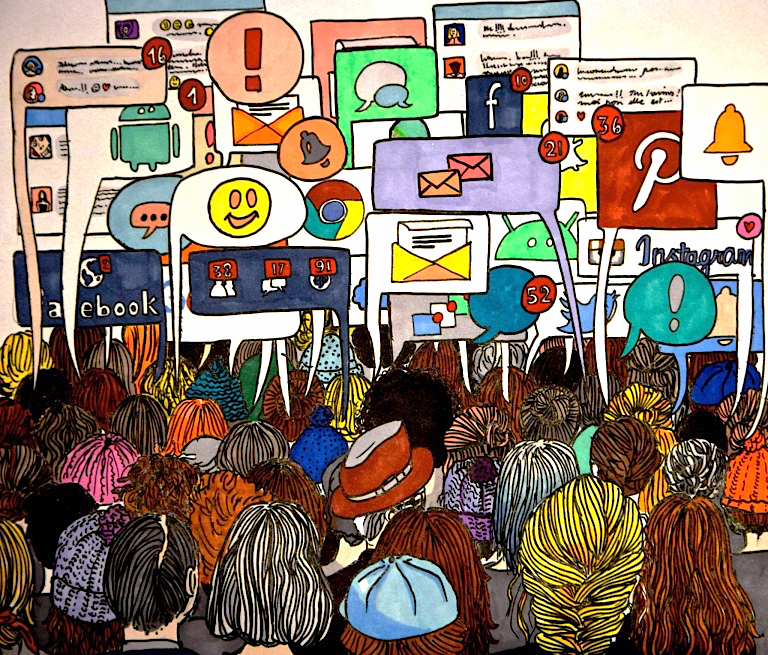

La révolution numérique de notre monde, initiée dans les années 2000, a véritablement bouleversé notre société. Avec elle, l’avènement des réseaux sociaux et l’apparition d’une notion d’identité numérique propre à chacun, a transformé le quotidien du monde entier sans retour possible avec la création de nouvelles habitudes pour communiquer, nous divertir, consommer, mais surtout s’informer. En 2025, avec 4,9 milliards d’utilisateurs à travers le monde, ces plateformes occupent une place centrale. La télévision, jadis reine incontestée du paysage médiatique, n’attire ainsi plus les jeunes générations. Quand le journal télévisé du 20 heures faisait office de grande messe populaire de 1980 à 2010, la dernière édition de l’étude du Reuters Institute révèle ainsi que seulement 5 % des jeunes de moins de 30 ans s’informent encore principalement à travers la télévision. Les réseaux sociaux ont pris le relais, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube devenant bien plus que des espaces de partage de photos et vidéos. Ces plateformes toutes puissantes s’érigent désormais en véritables places publiques virtuelles où se tissent idées, croyances et opinions et nouvelles réalités de notre monde. Les frères Menendez sont condamnés à la réclusion à perpétuité en 1992 à Beverly Hills pour parricide ? C’est uniquement grâce au soulèvement de la GenZ sur les réseaux sociaux que les deux hommes vont probablement être rejugés, inspirant Netflix pour une série inspirée de cette histoire. Pas de doute, ces nouvelles agora populaires donnent tout et peuvent tout. Toutefois, si elles offrent une nouvelle forme d’accès à l’information et consacrent leurs libertés d’accès, elles ne sont pas exemptes de critiques concernant leur influence sur la démocratie.

A chacun sa réalité. L’avènement des plateformes numériques a bouleversé la manière dont l’information est consommée, fragmentant l’opinion publique sous l’influence des algorithmes. Contrairement aux médias traditionnels qui hiérarchisaient les informations, les réseaux sociaux imposent un flux continu où tout contenu semble avoir la même importance qu’il s’agisse d’une rupture de célébrité ou d’une frappe meurtrière à Gaza.

Plus insidieux encore, l’information devient personnalisée. Les algorithmes, en analysant vos interactions, adaptent le contenu à vos préférences, enfermant les utilisateurs dans des « bulles de filtre ». Développé par le sociologue Eli Pariser, ce concept décrit un isolement informationnel où chacun est exposé à des contenus conformes à ses opinions. Cette dynamique, loin d’élargir les perspectives, enferme les individus dans leurs certitudes et affaiblit le débat démocratique.

Twitter (devenu X) incarne ce glissement. Avec ses 280 caractères, la plateforme a accéléré la circulation de l’information, mais aussi radicalisé les échanges, souvent réduits à des caricatures de débats. Depuis son rachat par Elon Musk en 2022, la situation s’est aggravée : la dissolution de l’équipe d’intégrité électorale a laissé libre cours à une explosion de fake news. Durant les élections américaines de 2024, des discours extrêmes, souvent relayés par des bots, ont inondé la plateforme, modifiant la perception de la réalité. Un exemple emblématique : lors d’un débat contre Kamala Harris, Donald Trump déclare sans preuve : « À Springfield, les migrants mangent des chiens, des chats, les animaux de compagnie des habitants. » Bien que démentie, cette affirmation a été partagée 2,2 millions de fois, aimée 8 millions de fois et vue 87 millions de fois. Face à ces chiffres, les faits vérifiés peinent à s’imposer.

Ce phénomène dépasse Twitter : Facebook et TikTok sont également accusés de favoriser des contenus polarisants. Mais X reste au cœur du jeu politique. Des chercheurs, comme David Chavalarias, alertent sur les dangers des algorithmes de recommandation qui influencent directement les choix électoraux et redéfinissent le paysage démocratique.

Quand l’information devient un terrain de bataille : entre médias traditionnels et réseaux sociaux

Longtemps perçus comme des remparts contre la désinformation, les médias traditionnels ne sont plus à l’abri des logiques de polarisation. Édito après édito, plateau après plateau, leurs lignes éditoriales s’affichent de plus en plus clairement, teintées d’orientations politiques assumées. Cette transformation ne concerne pas seulement les réseaux sociaux : la frontière entre information et opinion se brouille également dans les rédactions classiques, où la quête d’audience influe désormais sur le traitement de l’actualité.

En France, il suffit de comparer la Une de deux quotidiens nationaux pour constater des narrations divergentes. Aux États-Unis, des chaînes comme Fox News ou MSNBC assument ouvertement leurs biais politiques et façonnent les perceptions d’une partie de l’électorat. En février 2024, la chaîne CNews a dû présenter ses excuses après avoir diffusé une infographie assimilant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à une « cause de mortalité » dans le monde. Cette même chaîne est régulièrement sanctionnée par l’Arcom pour des manquements au respect du pluralisme et de la dignité humaine, comme l’a illustré la condamnation de Cyril Hanouna à 4 000 euros d’amende pour avoir insulté le député Louis Boyard en direct.

Une bataille pour l’attention : audience versus rigueur

L’un des effets les plus déstabilisants de cette révolution numérique est l’institutionnalisation du sensationnalisme. Dans cette ère où tout devient immédiat et viral, les médias qu’ils soient traditionnels ou numériques sont sous pression pour capter l’attention des masses. Mais, à force de chercher à générer du clic et de l’engagement, la frontière entre information vérifiée et contenu choquant devient de plus en plus floue. La quête de l’audience prime souvent sur la rigueur journalistique, et cela se traduit par une multiplication des titres accrocheurs et des informations qui déforment la réalité pour provoquer des émotions fortes. Un exemple flagrant s’est produit lors des manifestations contre le racisme et l’antisémitisme du 22 mars. De nombreux médias ont relayé l’idée que des slogans antisémites avaient été scandés, appuyés par des images choc et sous titrés créant donc un biais cognitif. Cependant, après vérification, France Info a démenti ces affirmations : le slogan prononcé était en réalité « À bas l’État, les flics et les fachos », mais des erreurs de sous-titrage avaient conduit à une mauvaise interprétation.. ainsi, l’information, aujourd’hui, peut-être davantage véhiculée pour susciter

une émotion plutôt qu’une réflexion, ce manque de rigueur journalistique favorise en réalité une animosité et des clivages politiques nuisibles pour la démocratie.

Cependant certains médias indépendants comme celui d’Hugo Décrypte arrivent à combiner la forme et le fond devant ainsi l’une des premières sources d’information. En 2024, une enquête a révélé que sa chaîne était plus souvent citée par les jeunes que « Le Monde », « Le Figaro » et « Libération » réunis. Tout en adoptant des formats courts et adaptés aux nouvelles pratiques numériques sur YouTube et TikTok, Hugo Décrypte revendique un travail journalistique rigoureux et une certaine neutralité dans le traitement de l’information.

Cette mutation de l’écosystème médiatique a des conséquences directes sur la démocratie. Lorsque l’émotion prime sur la vérification et que l’opinion prend le pas sur les faits, la capacité des citoyens à se forger une vision éclairée s’en trouve fragilisée. La domination des médias,

qu’ils soient traditionnels ou numériques, soulève une question fondamentale pour la démocratie : qui détient le pouvoir de définir l’information ? Alexis de Tocqueville, dans ses réflexions sur la démocratie, avertissait déjà des dangers d’une uniformité de pensée imposée par les médias dominants. Il y a, selon lui, un risque que les médias favorisent une égalité superficielle qui nivelle par le bas les débats publics, réduisant ainsi l’esprit critique.

Laisser un commentaire